2025年2月現在,AI(ChatGPT等)と著作権に関する質問をいただくことが増えたので,以下,よくある質問について回答したいと思います。

著作権とは?

「著作物を利用できる権利」

著作物とは?

「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)

かんたんに言うと,

「人間が考えて作った,文章・音楽・絵画・映画・写真・プログラム等」

(著作権法10条)

著作物となる要件

- 思想又は感情を

- 創作的に

- 表現したものであり,かつ

- 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの

著作物に該当しないもの

- 象が描いた絵

- 「いまでしょ」等の短いフレーズ

- 単なるデータ,歴史の事実(昨日,鎌ヶ谷市でお祭りがあった)

- 「ドラえもん」という名前(アニメのドラえもんには著作権あり)

判例

顔真卿自書建中告身帖事件(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決)

| 事案 | 書家・顔真卿の直筆作品を所有している博物館が,その直筆作品を本にして(当時の所有者から許可を得ていた)出版した出版社に対し,所有権侵害を理由に出版の差止,該当箇所の廃棄の請求をした事件 |

|---|---|

| 結論 | 博物館の敗訴 |

| 理由 | 「所有権は有体物をその客体とする権利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないと解するのが相当である。そして、美術の著作物に対する排他的支配権能は、著作物の保護期間内に限り、ひとり著作権者がこれを専有するのである。」(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決) |

つまり,所有権と著作権は保護している権利の内容が異なります。著作権は,保護期間(原則70年 著作権法51条)が経過すると,パブリックドメインとなり,誰もが自由に使用することができるようになります。但し,作品の改変・改名等はできません。

所有権と著作権の違い

| 所有権 | 著作権 | |

|---|---|---|

| 対象 | モノ・有体物 | 創作物(小説・絵・音楽など) |

| 発生するとき | 購入・作成・贈与 | 創作した時点,譲渡 |

| 本を買った場合 | 持ち主になる。 | 本を買っても本の著作権は移転しない。無断コピーをして商業利用はできない。 |

AIが生成した文章の著作権は誰に帰属するのか?

簡単な指示(簡単なプロンプト)→著作権は発生しない。

人の創作的な寄与に基づく→AIを使って文章を作成した人に著作権が発生する。

「著作者」は「著作物を創作する者」(同項第2号)と定義されています。AI は法的な人格を有していません。そのため,「創作する者」には該当しません。AIを利用して「著作物を創作した」人が当該AI生成物(著作物)の著作者となります。 単に,「面白い話を書いて」と,AIに支持をして生成された文章には,著作権は発生しません。 AIに指示・プロンプトの内容が,著作権に違反せず,創作的な内容の場合には,AIに指示をした人に著作権が発生します。

著作物性の判断要素と考えられる例

- 指示・入力の分量:詳細であるほど創作的寄与度が高くなる。しかし,創作的表現に至らない場合は詳細であっても著作物には該当しない。

- 生成の試行回数:回数自体は問題ではない。

- 複数の生成物からの選択

- 加筆・修正を加える

著作権侵害の要件

①類似性:似ているか(表現上の本質的特徴が一致しているか)

- 「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要とされています。

- アイディアなど表現でない部分、△,〇など,創作性がない部分が同じ場合は、類似性は否定されます。

②依拠性:参考にしたか(知られていたか,情報に接する機会はあったのか)

- 「依拠」とは、「既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること」をいいます。

類似性が問題となった判例

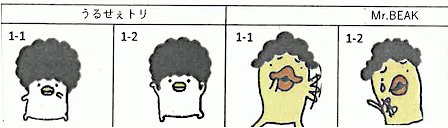

LINEスタンプキャラクター事件(東京地裁令和2年10月14日)

| 事案 | 原告は,「Mr,BEAK」という漫画の作者である。被告は,「うるせぇトリ」のキャラクターの作者である。被告が制作したキャラクターの画像を用いた「LINE」のスタンプ等を販売する行為が,原告の漫画のキャラクターの著作権を侵害すると主張。

(引用元:最高裁判所HP 知的財産裁判例集) |

|---|---|

| 結論 | いずれの請求も認められない。 |

| 理由 | 「著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、複製にも翻案にも当たらない」とし,原告と被告のイラストを比較した結果,・・・「共通するが、黒色パーマ様の髪型を描くこと自体はアイデアにすぎない上、その余の共通点は、いずれも擬人化されたキャラクターにおいてはありふれた表現であると認められる。」として,依拠性が否定されました。

東京地裁令和2年10月14日 令和1(ワ)26106損害賠償請求事件 |

依拠性・類似性が問題となった判例

ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最判昭和53年9月7日)

| 事案 | 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」の作詞・作曲者と著作権の譲渡を受けていた会社に対し,アメリカの音楽出版社が,「The Boulevard of Dreams(夢破れし並木道)」の旋律と類似しており,著作権の侵害を理由に訴訟提起をした。 |

|---|---|

| 結論 | 依拠性,類似性が認められず,著作権侵害はない。 |

| 理由 | 「既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。」 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」を作曲した当時,「The Boulevard of Dreams(夢破れし並木道)」は,誰でもこれを知っていたほど著名ではなく,「夢破れし並木道」を知っていたと断言できるほど著名ではなかったとされ,依拠性が否定されました。 類似性についても,いわゆる流行歌においてよく用いられる音型に属し,類似性が否定されました。 |

AIの利用による著作権侵害

文化庁は,AIの利用者による著作権侵害について,AI生成物が既存の著作物と類似し、かつ依拠性が認められる場合、著作権侵害となる可能性を指摘しています。著作権侵害になるか否かは,AI生成物であっても今までと同様の判断基準で著作権侵害の有無が判断されます。具体的には、AIが学習したデータに特定の著作物が含まれており、その影響で類似した作品が生成された場合、依拠性が認められるとされています。そのため,著作権侵害とならないよう,AI利用者は,プロンプトを入力する際に,著作権侵害にならないよう注意を払う必要があります。

(「AIと著作権に関する考え方について」)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf?utm_source=chatgpt.com

最後に

本コラムでは著作権について解説いたしましたが,実際の著作権侵害の有無については,専門的な知識を要する場面が多々ございます。費用対効果や今後の対処の仕方について少しでもご不安がございましたらお気軽にご相談ください。